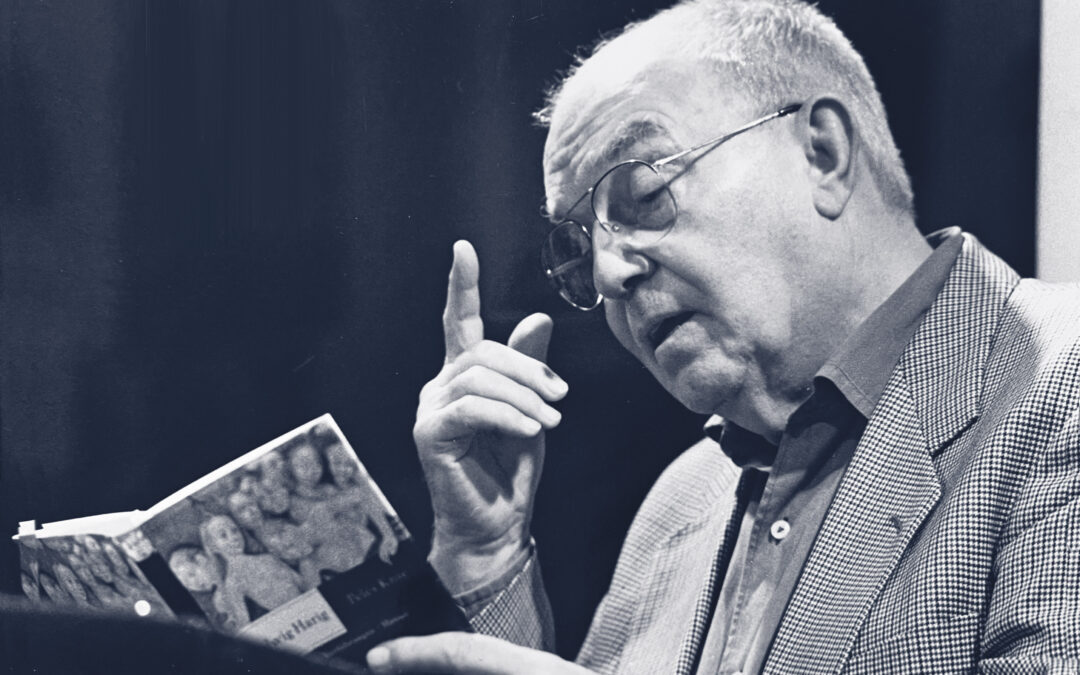

Ludwig Harig – Der große Erzähler aus dem Saarland

Ludwig Harig

Ludwig Harig gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen des Saarlandes. Kaum ein anderer Autor hat die Region mit seinen Werken so nachhaltig geprägt – sowohl im literarischen Diskurs als auch im kollektiven Selbstverständnis der Saarländerinnen und Saarländer. Mit seinen autobiografisch geprägten Romanen, seiner Experimentierfreude in der Sprache und der ironisch-hintergründigen Hommage an seine Heimat wurde Harig zu einer Identifikationsfigur – und zugleich zu einem literarischen Brückenbauer zwischen Region und Welt.

Geboren wurde Harig 1927 im Bergmannsort Sulzbach als Sohn eines selbstständigen Malers und Anstreichers. Trotz eines vorübergehenden Umzugs nach Dudweiler blieb Sulzbach bis zu seinem Tod 2018 sein Lebensmittelpunkt.

Harigs Weg führte ihn 1941 in eine nationalsozialistische Lehrerbildungsanstalt – eine Zeit, die er später schonungslos reflektierte, etwa in seinem Roman Wer mit den Wölfen heult, wird Wolf (1996).

Nach dem Krieg absolvierte er die Lehrerausbildung im Saarland und unterrichtete schließlich in Dirmingen und Friedrichsthal. 1957 heiratete er die Lehrerin Brigitte Gottschall.

Bereits in den 1950er Jahren begann Harigs literarische Tätigkeit. Besonders im Umfeld der „Stuttgarter Schule“ rund um Max Bense wurde er mit experimenteller Prosa und Konkreter Poesie bekannt. Parallel dazu etablierte er sich als Hörspielautor und trug wesentlich zur Entwicklung des „Neuen Hörspiels“ bei – etwa mit seiner vielbeachteten Collage Staatsbegräbnis (1969).

Doch es war der Wechsel zum erzählenden Schreiben, der Harig den großen Durchbruch brachte. Mit dem Roman Ordnung ist das ganze Leben (1986), einer eindringlichen Auseinandersetzung mit der Vaterfigur, rückte er endgültig ins Zentrum der deutschen Gegenwartsliteratur. Es folgten weitere autobiografisch grundierte Werke wie Weh dem, der aus der Reihe tanzt (1990) und Und wenn sie nicht gestorben sind (2002), in denen Harig Kindheit, Krieg, Schuld und Sprache reflektiert.

Sein Werk ist durchdrungen von einem Spiel mit Wirklichkeit und Fiktion, mit Erinnerungen und Erfindungen. „Nichts ist wahr als das Selbstempfundene“, schrieb er – und zeigte sich damit als Vertreter einer höchst subjektiven, dabei aber universell berührenden Erzählkunst.

Legendär ist Harigs ironisch-verklärte Liebeserklärung an das Saarland: In Die Saarländische Freude (1977) beschreibt er den Saarländer als Idealfigur – voller „Lummerkeit“ und innerem Gleichgewicht. Literaturkritiker und Leser lasen darin nicht nur ein augenzwinkerndes Heimatbuch, sondern auch ein Plädoyer für das Stolzsein auf das Eigene – ohne sich der Welt zu verschließen.

Harig war ein vielfach ausgezeichneter Autor. Zu seinen Ehrungen zählen renommierte Literaturpreise ebenso wie das saarländische Kunstpreis-Portfolio. Ab 1974 lebte er als freier Schriftsteller. Mit zunehmendem Alter zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück; sein letzter veröffentlichter Text erschien 2012.

Posthum wurde Harig mit verschiedenen Initiativen gewürdigt: Seit 2019 vergibt das saarländische Kulturministerium das „Ludwig-Harig-Stipendium“. In Sulzbach wurde der Platz hinter dem Rathaus in „Ludwig Harig Forum“ umbenannt – ein Ort der Erinnerung an einen Autor, der wie kaum ein anderer Heimat und Literatur miteinander zu verbinden wusste.

Der Spiegel-Journalist Nils Minkmar formulierte es so: „Sein Werk ist immer aktueller geworden.“ Harigs Literatur stellt Fragen, die auch heute drängend sind: Wie lässt sich Heimat beschreiben, ohne in Heimatkitsch zu verfallen? Wie kann man das Eigene lieben, ohne das Fremde zu verachten?

Ludwig Harig hat darauf mit Sprache geantwortet – und mit der Kraft seiner Vorstellung.